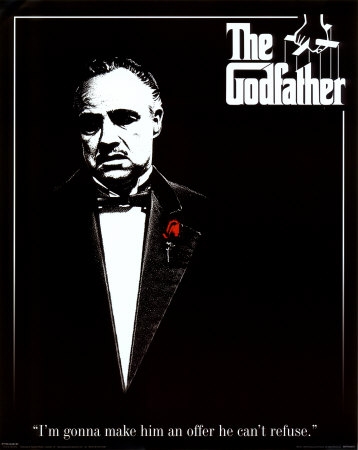

프란시스 포드 코폴라 감독과 관련된 일화 하나. 그가 <대부>(1972)의 마이클 역에 새파란 신인배우 알 파치노를 캐스팅하겠다고 했을 때 영화의 제작사인 파라마운트사는 감독의 결정에 결사반대했다. 그럴 만했다. <패튼>(1970)으로 1971년에 열린 아카데미 각본상을 수상하긴 했으나 프란시스 포드 코폴라는 이전까지 <디멘시아13>(1963) <피니안의 무지개>(1968) <레인 피플>(1969) 등 세 편을 연출하면서 별 두각을 나타내지 못했다. 그런 그를 마리아 푸조의 베스트 셀러 <대부>의 감독 자리에 앉힌 건 당대 최고의 배우를 캐스팅해 상업적으로 큰 성공을 거두라는 스튜디오의 뜻일 거다. 그럼에도 프란시스 포드 코폴라는 알 파치노를 데리고 <대부> 촬영에 들어갔고, 파라마운트사는 언제든지 그를 해고해도 촬영을 계속 진행할 수 있도록 촬영장에 상비 감독을 항상 대기시켰다. 제작사의 엄청난 압박 속에서 프란시스 포드 코폴라 감독은 <대부>로 그해 열린 아카데미 작품상을 수상했다.

간섭에 간섭을 거듭하는 제작사

이처럼 제작사는 창작자에게 끊임없이 간섭한다. 배우 캐스팅부터 시나리오 수정, 촬영 스케줄, 촬영지 선정, 최종 편집권까지 영화의 전 공정을 감독은 제작사와 논의해야 한다. 이유는 간단하다. 영화라는 매체는 자본이 들어가기 때문이다. 적든 많든 간에 영화는 누군가가 돈을 대야 만들어질 수 있는 매체다. 이렇게 달리 말할 수 있을 것이다. 영화는 태생적으로 예술과 산업으로서의 특성 모두 가지고 태어났다. 1895년 뤼미에르 형제가 최초의 영화인 <열차의 도착>을 만든 뒤 파리의 한 카페에서 상영했다. 그때 손님들로부터 받은 돈으로 그들은 또 밖에 나가 영화를 찍고 상영했다. 어쩌면 이때부터 스튜디오(제작사)의 기능이 시작된 것인지도 모른다. 동시에 영화의 탄생부터 감독은 제작사로부터 간섭당할 수 밖에 없는 운명이었는지도.

우리는 수없이 봐왔다. 자본이 그것 자체가 가진 영역을 넘어섰을 때 어떤 실패가 발생하는지를 말이다. 마이클 베이의 <트랜스 포머 : 패자의 역습>은 전 세계적으로 많은 돈 (무려 836만 달러!)을 벌어들였지만 이야기는 엉망이었고, 안타깝게도 <할로우맨>과 <세인트>를 기억하고 있는 관객은 거의 없을 것이다. 스튜디오는 감독들의 손발을 제한했다. 매일 촬영이 끝나면 스튜디오에서 편집했고, 이미 정해둔 시나리오를 감독에게 건넸고, 배우 캐스팅 역시 스튜디오의 입맛대로 진행됐다. 이 밖에도 일일이 이름을 열거하지 않더라도 스튜디오의 과도한 간섭과 잘못된 판단 때문에 망친 영화는 셀 수 없을 정도다.

자본과 창작의 균형을 유지하라

반면 자본과 적절하게 균형 관계를 유지하면서 할리우드에 자신의 인장을 새기고 있는 감독도 있다. 가장 먼저 떠오르는 이름은 쿠엔틴 타란티노다. 그는 데뷔작 <저수지의 개들>(1992)을 시작으로 <펄프픽션>(1994) <킬빌> 시리즈(2003~2004) <씬시티>(2005) <데쓰 프루프>(2007) 최근의 <바스터즈 :거친 녀석들>까지, 수많은 작품을 통해 대중소설, 로저 코먼 류의 B급 영화감성, 장 뤽 고다르(프랑스 유명 영화감독) 풍을 떠올리게 하는 이야기 해체 능력 등 자신의 취향을 유감없이 발휘해왔다. <반지의 제왕> 시리즈를 만든 피터 잭슨도 좋은 예다. 이후 <킹콩>(2005) <디스트릭트9>(2009) 최근 촬영을 완료한 <땡땡의 모험 : 유니콘호의 비밀>(2010) 등 그 역시 스튜디오의 간섭 아래에서 자신의 의견을 피력할 수 있는 몇 안 되는 감독 중 하나다.

충무로로 범위를 좁혀보자. 이창동, 박찬욱, 홍상수, 김기덕. 이들의 공통점은 무엇일까? 제작사의 간섭에서 자유로운 몇 안 되는 한국 영화감독이라는 것이다. 최근 개봉한 <무산일기>의 박정범 감독, <혜화, 동>의 민용근 감독, <조금만 더 가까이>의 김종관 감독, <굿바이 보이>의 노홍진 감독 등 수많은 독립영화 감독도 어떤 면에서는 포함될 수 있겠다. 물론 자본의 눈치를 전혀 보지 않는 건 아니지만 이들은 자신의 생각과 원칙, 그리고 영감을 최대한 작품 안에 반영하려고 노력한다.

여기서 이런 질문을 던질 수 있을 것 같다. 과연 이들이 자본으로부터 자유로운가? 아니다. 이유는 이미 위에 있다. 영화는 태생적으로 예술로서의 기능과 자본으로서의 기능 모두 안고 태어났기 때문이다. 예술과 자본, 이 둘 사이에서 적절한 균형을 이뤘을 때 좋은 영화가 탄생하는 법이다. <대부> <E.T.> <지옥의 묵시록> <택시 드라이버> 등 할리우드 역사상 가장 훌륭하다고 평가받는 이들 작품은 스튜디오의 최전성기였던 1970~1980년대에 만들어졌다는 사실이 그걸 증명한다.