지난 25일, 덕성여대신문이 창간 54주년을 맞이했다. 덕성여대신문사는 54년간 신문을 통해 우리대학 구성원에게 정확한 정보를 전달하려고 노력했으며 학교와 학생간의 원활한 의사소통을 위해 힘썼다. 이는 덕성여대신문뿐만 아니라 모든 신문이 존재하는 이유다. 과거부터 신문은 우리사회와 사회 구성원의 매개체 역할을 톡톡히 하고 있다. 이에 기자는 덕성여대신문 창간 54주년을 맞아 130여 년간 발간돼 온 우리나라 신문의 모든 것을 알아보기 위해 ‘신문박물관’에 다녀왔다.

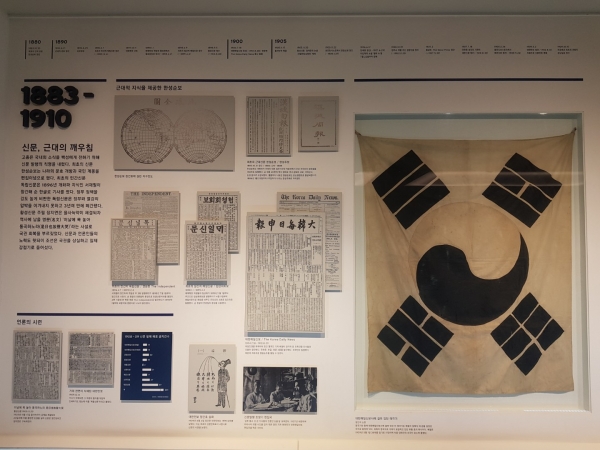

기자가 광화문역 5번 출구를 나서자마자 눈앞에 원통형의 건물이 보였다. 기자는 이 건물 안에 신문박물관이 있다는 사실에 매우 놀랐다. 신문박물관은 1883년 동아일보사의 한성순보 창간 이후부터 130여 년의 우리나라 신문의 역사를 담은 장소다. 그렇기 때문에 신문박물관이 더 크고 웅장한 건물일 거라고 생각했던 것이다.

신문박물관에 들어간 기자를 맞이한 것은 ‘세계의 신문’이었다. 80여 개의 나라에서 2000년 1월 1일에 발행된 신문 130여 개를 한자리에 모아둔 이곳에서는 당시 각 나라에서 화제가 됐던 사건과 각 나라의 특색이 담긴 신문의 디자인을 한눈에 볼 수 있었다. 그중 붉은색이 상징색인 나라인 중국의 신문은 기사의 제목이 모두 붉은색이어서 눈에 띄었다. 기자는 그동안 검정색 글자가 주로 신문을 구성한다고 생각했다. 그러나 중국의 신문처럼 검정색이 아닌 다른 글자색으로 신문의 특성을 표현할 수 있다는 점이 흥미로웠다. 그리고 주변에서 쉽게 접할 수 없는 여러 나라의 신문을 보면서 그들을 서로 비교해봤다. 이들은 전반적으로 유사한 레이아웃을 갖고 있었지만, 각 신문사만의 고유한 개성이 반영돼 있다는 것이 느껴졌다. 이를 보면서 덕성여대신문 또한 우리대학의 특성을 잘 드러내고 있는지 생각해볼 수 있었다.

기자는 다음으로 우리나라 신문의 역사를 살펴봤다. 그러다가 ‘언론탄압’의 역사를 마주하게 됐다. 신문사는 특정한 권력의 영향을 받지 않는 독립 기관으로 존재해야 한다. 그러나 이것이 지켜지지 않던 시기가 있었다. 4.19 혁명이 일어난 후, 정부는 계엄령을 선포했고 신문사는 정부의 검열을 거쳐 신문을 발행해야 했다. 또한 정부는 이에 그치지 않고 1955년에 ‘출판물에 관한 임시조치법’을 제정해 언론 기관에 재갈을 물리려 했다. 기자는 이렇게 정부의 언론탄압을 받아 여백으로 발행된 신문들 앞에 섰을 때 엄숙해질 수밖에 없었다. 그리고 과거에 언론이 정부에게 탄압당했던 것을 보며 오늘날 언론이 이러한 탄압으로부터 자유롭다고 확신할 수 있을지 의문이 들었다. 기성언론뿐만 아니라 대학언론에서도 각종 이해관계에 둘러싸여 편집권을 침해당하는 일은 종종 발생한다. 특정 대상을 비판하는 대학언론의 입을 막아 대학 측이 원하는 방향으로 여론을 형성하려는 것이다. 기자는 지금까지도 계속되고 있는 언론탄압이 우리사회의 고질적인 문제로 자리잡고 있는 것 같아 안타까웠다.

신문박물관에는 이러한 언론 전체가 겪은 시련뿐만 아니라 고단한 신문사 기자들의 삶을 보여주는 공간도 있었다. 기자는 과거 기자들의 작업 현장인 ‘기자의 책상’을 눈에 담았다. 과거 언론 영화를 보면 새벽까지 책상에 앉아 피로한 얼굴로 기사를 작성하는 기자들이 등장한다. 기자의 책상은 이러한 기자의 생활을 생생하게 재현한 것이다. 널브러진 책상과 퇴고의 흔적이 가득한 종이를 보니 격주마다 마감의 늪에 빠지는 덕성여대신문사가 생각나 깊이 공감됐다. 다만 지금의 신문사와 다른 점을 꼽자면 깨알 같은 글씨로 가득한 취재 수첩과 원고지가 함께하는 아날로그적 모습이었다. 지금의 신문사 기자들은 컴퓨터 프로그램으로 기사를 작성한다. 기술의 발달로 비교적 편하게 기사를 작성할 수 있는 것이다. 그러나 과거 기자들은 일일이 손으로 기사를 적고 고쳤다고 생각하니 그들이 존경스러웠다.

기자들의 노력과 열정으로 완성된 기사들은 신문에 실려 많은 사람에게 정보를 전달한다. 그러나 빽빽한 기사로 가득 차 있는 신문은 가독성이 떨어지기 마련이다. 이러한 신문을 장식해주는 요소로 소설 삽화와 시사만평, 캐리커처 등이 있다. 이 중 재미있는 요소로 빼놓을 수 없는 것이 ‘신문 만화’다. 1909년에 처음 등장한 신문 만화는 신문에서 1칸 만화로 자리 잡기 시작하면서 당시 글을 모르는 사람도 호기심을 갖고 신문을 보게 만들었다. 신문 만화는 그 종류가 세분화돼 각각의 특징을 갖고 있는데, 1칸 만화는 오락적 성격이 강하고, 4칸 만화는 시사적인 성격을 띠며, 연재만화는 광범위한 독자층을 끌어들이는 역할을 한다.

신문은 주로 글로써 정보를 전달한다. 하지만 사진을 이용하면 신문을 보는 사람들에게 단순한 사실적 증거를 넘어 그 현장을 더 생생하게 전달할 수 있다. 신문박물관도 지금까지 우리나라 신문에 실린 의미 있는 사진들을 한곳에 전시해 우리나라 역사 속의 현장을 생생하게 보여주고 있었다. 기자는 신문 속 사진을 통해 박정희 전 대통령이 우리나라 최초로 주민등록증을 발급받는 사진과 독도의 첫 항공사진, 김연아 선수의 시상식 사진 등 찰나의 포착이 영원한 기록으로 남는 순간을 볼 수 있었다. 신문박물관에서 유의미한 사진들을 보면서 기자는 많은 영감을 받았다. 그리고 가슴을 울리는 보도 사진이 오랜 시간이 지난 지금까지도 회자되고 있는 걸 보며 신문에서 사진의 영향력이 그만큼 중요하다는 것을 알게 됐다. 또한 앞으로 취재할 때 사진을 잘 찍어 독자들에게 생생한 현장성을 제공하고 싶다는 욕심이 생겼다.

신문의 많은 것을 보고 배운 후, 기자는 신문 제작을 직접 체험해보는 곳에 도착했다. 기자는 이를 체험하면서 사진을 찍고, 그에 관련된 기사를 작성한 뒤 마음에 드는 레이아웃을 골랐다. 그런 과정을 거쳐 인쇄된 것은 세상에 단 하나밖에 없는 기자만의 신문이었다. 사진은 청와대를 배경으로 해서 기자 본인을 찍었는데 항상 사진을 찍는 입장이다가 사진에 나온 기자의 모습을 보니 어색한 기분에 웃음이 났다. 신문박물관을 방문하기 전, 기자는 이곳에서 우리나라 신문의 역사를 읽는 것이 전부가 아닐까 걱정했다. 하지만 신문박물관에서 신문을 편집하는 다양한 방식과 과거에 신문을 제작했던 과정을 살피며 덕성여대신문사의 신문 발행 과정과 비교해볼 수 있었다. 또한 기자가 등장한 신문을 직접 제작해보는 즐거운 추억도 남길 수 있었다. 다양한 형태의 언론이 나타나고 있는 가운데, 그중에서도 오랜 시간동안 우리와 같은 기억을 공유한 신문에 대해 알고 싶다면 식물박물관을 찾아가 보는 게 어떨까?

사진- 이예림 기자