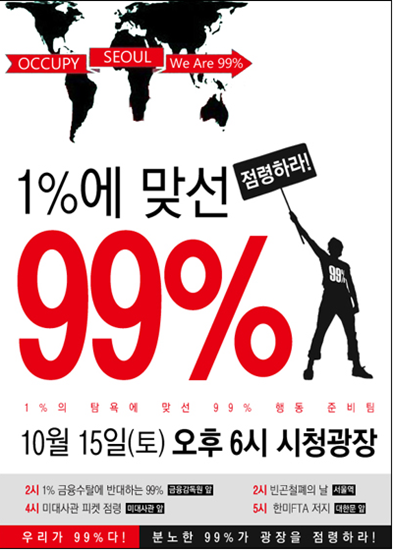

여의도 시위대의 핵심적 주장은 ‘금융 공공성 회복’이다. 많은 금융업계가 지나친 이익추구로 인해 금융 공급자 중심으로 돌아가자 자연스럽게 금융 소비자는 불이익을 받게 됐다. 그 소비자의 대부분이 바로 국민, 99%의 사람들이었다. 그 외에도 금융업계의 ‘눈먼 돈은 가져간 사람이 임자’란 식의 태도나 고물가, 등록금 등으로 인해 국민의 상실감과 분노는 더욱 커졌다. 금융감독에 대한 불만의 목소리 또한 불거졌다. 금융업을 관리·감독해야 할 금융감독 당국이 제 역할을 하지 못해 금융비리가 악화됐다는 것이다.

이번 시위를 통해 생활고 때문에 시위에 참가한 사람들의 이야기와 금융 비리에 대한 여러 수치들의 공개는 우리가 자본주의와 신자유주의의 한계점에 부딪쳤음을 느낄 수 있다. 빈부격차의 심화는 물론 어느새 눈에 보이지 않는 경제적 신분 계급의 선이 너무 뚜렷해져 한 신분을 뛰어넘기가 거의 불가능할 정도다. 여기에 금융이란 돈놀이가 가미되며 그 폐단은 점점 심해졌다. 일명 ‘경제적 계급 사회’의 도래다. 이런 점에서 이번 여의도 시위는 가볍게 여길 수 없다.

근래 시위가 많아졌다는 것은 그만큼 국민의 생활고가 크다는 것과 일맥상통한다. 무언가 조치가 취해지지 않은 채 이러한 폐단이 지속된다면 분명 결과는 좋지 않은 방향으로 치달을 것이다.

특히 우리나라 국민들은 저축은행 사태라는 큰 사건을 겪으며 계속해서 철저한 금융규제, 금융정책과 금융관료의 책임 규명, 금융 피해자의 구제가 절실하다고 외쳤다. 이번 시위에서 나타난 국민들의 뜻을 정치권에 잘 반영하고, 책임감 있는 대책을 마련하지 않는다면 금융업계나 이를 관리하는 정부 모두가 국민의 분노를 피할 수 없을 것이다.