얼굴에 난 뾰루지 때문에 피부과를 찾은 학생 A군은 황당한 일을 겪었다. “skinpore에 pus랑 discharger도 보이거든요, heating sense도 있고 pustule도 군데군데 보이네요.” 알 수 없는 외국어를 읊어대는 의사의 말을 이해하는 것은 도중부터 포기해버렸다. “심상성좌창이 의심됩니다.” “그게 무슨 병이죠?” 무슨 병인지 짐작조차 할 수 없이 어려운 병명에 A군은 무슨 대단한 피부병에라도 걸린 것일까 지레 겁을 집어먹었다. 그러나 심각한 병명 같았던 심상성좌창은 그저 여드름을 의미하는 의학용어였다. 다큐 말의 힘은 언어의 중요성에 대해 다루면서 이처럼 전문용어 남용으로 인한 소통의 단절을 지적한다.

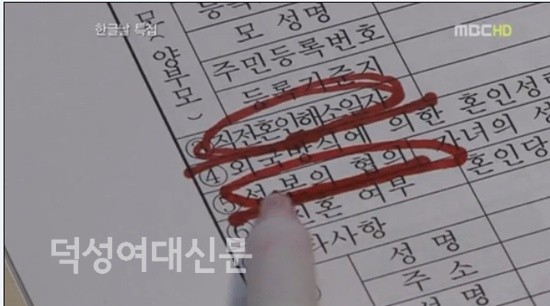

의학드라마를 틀면 배우들이 영어로 된 의학용어를 줄줄 외워대고 화면 밑에 깨알 같은 글씨로 누구나 알법한 한국어 해석이 달린다. 어려운 한자어와 쉼표도 없이 긴 문장이 이어지는 판결문은 무죄라는 것인지 유죄라는 것인지 알 수 없다. 인생의 대소사와 떼려야 뗄 수 없는 민원서류 역시 예외가 아니다. 등록기준지, 직전혼인해소일자, 성·본, 직계비속 등 절대 고유어는 아닐 단어들이 서류 위에 난무한다. 각종 민원서류를 제출하러 구청에 갔다가 일상생활에서 잘 사용하지 않는 한자어를 접한 시민들은 긴 서류를 몇 번이고 다시 읽는다. 그러나 몇 번을 읽어도 이해가 되지 않는 말 투성이다. 물론 행정용어 때문에 불편을 겪는 시민들을 도와주기 위한 공무원이 존재한다. 그러나 행정용어에 빠삭한 공무원들과 대화하던 서민들은 ‘저 사람은 아는 걸 나만 모르니 창피하다’는 지적 소외감을 느끼기도 한다. 동사무소, 병원, 법원 어디를 가도 피할 수 없는 전문용어공세는 우리나라에서 유독 심하게 나타난다. 의학용어의 자국어 비율이 중국 90%, 일본 10%인 반면 우리나라는 0%라는 통계는 그 심각성을 단적으로 보여준다.

한글을 창제한 세종대왕은 양반이라는 특권계급만 아는 한자가 아닌 쉬운 한글로 방을 써 붙이고 쉬운 한글로 서로 소통하길 바랐다고 한다. 세종대왕은 진즉부터 언어의 힘과 중요성을 알고 있었던 것이다. 그러나 현재 우리나라의 의사와 법관, 행정관들은 쉬운 한글을 두고 어려운 한자어와 외국어로 소통하기에 바쁘다. 15세기 전제군주보다 국민을 배려하는 마음이 부족하지 않은가. 정말 서민과 소통하고 싶다면 그저 세종대왕이 차려둔 밥상에 숟가락이라도 얹어보라는 말이다.

MBC 한글날 특집 실험다큐 - 말의 힘

저작권자 © 덕성여대신문 무단전재 및 재배포 금지